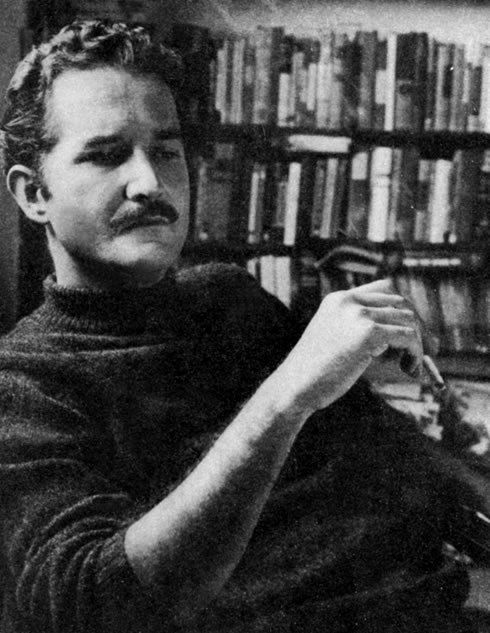

Carlos Fuentes

Leyendo y escribiendo sobre mi mismo: Cómo escribí Aura

Para mi amiga inmortal, Lilian Hellman

Una, sí, una muchacha de veinte años, en el verano de 1961, hace veinte años, cruzó el umbral entre el pequeño salón de un apartamento del Boulevard Raspail y entró a la recámara donde yo la esperaba.

No sólo la esperaba: la recordaba, la había conocido en México cuando era una niña y ahora, en esta tarde caliente de París, la muchacha era ella más su recuerdo.

Había un rumor de descontento y un olor de pólvora en la capital francesa: eran los años durante los cuales De Gaulle se desprendió de Argelia -Je Vous Ai Compris!- y la OAS, la Organización del Ejército Secreto, plastiqueaba indiscriminadamente a Sartre y a su conserje: las bombas de los generales eran igualitarias.

París, sin embargo, es una ciudad doble: cuanto ocurre en ella posee un espejismo que parece reproducir el espacio de la actualidad; pero esto, pronto lo descubriremos, es un engaño. Los espejos abundantes de los interiores de París hacen algo más que reproducir un espacio. Gabriel García Márquez dice que los parisinos crean con sus espejos la ilusión de que sus estrechos apartamentos parezcan el doble de grandes de lo que realmente son. El verdadero misterio -Gabriel y yo lo sabemos- es que en esos espejos se refleja siempre otro tiempo, el que pasó, el que vendrá, y que a veces, con suerte, una persona que es otra persona pasa también flotando sobre esos lagos de azogue.

Yo creo que los espejos de París, más que contener una ilusión que les sea propia, son a su vez reflejos de algo más intangible; la luz de la ciudad, una luz que he intentado describir muchas veces, en crónicas políticas como París: La Revolución de Mayo y en novelas como Una familia lejana, donde digo que la luz de París es idéntica a la «expectativa de que todas las tardes… un minuto milagroso disiparía los accidentes de la jornada -lluvia o bruma, canícula o nieve – para revelar, como en un paisaje de Corot, la esencia luminosa de la Isla de Francia.»

El segundo espacio, la segunda persona -la otra- en el espejo no nace allí, sino que viene de la luz. La muchacha que pasó de su sala a la recámara donde yo la esperaba esa tarde caliente de agosto hace veinte años era otra porque habían pasado seis años desde que la conocí, adolescente, en México. Pero también era otra porque la luz de la tarde, como si la esperase a ella, venció una barrera empecinada de nubes, primero se abrió pasó tímidamente, como colándose entre la amenaza de una tormenta estival, luego se hizo una luminosa perla, con sus nubes; y al cabo se desparramó por breves segundos con una plenitud que también era una agonía.

En esa sucesión casi instantánea de momentos, la muchacha que yo recordaba de catorce años y que ahora tenía veinte sufrió las mismas transformaciones que la luz convocada a través de los cristales de las ventanas: ese umbral entre la sala y la recámara se convirtió en el umbral entre todas las edades de la muchacha; la luz que luchó contra las nubes también luchó contra su carne, la tomó, la dibujó, le otorgó años de sombra, le esculpió una muerte en la mirada le arrancó la sonrisa de los labios, le languideció la cabellera con la tristeza flotante de la locura: era otra, fue otra, no la que será, sino la que, siempre, está siendo.

La luz se adueñó de esa muchacha la amó antes que yo, y yo sólo fui, esa tarde, «en el reino del amor huésped extraño» y supe que los ojos del amor pueden mirarnos también con «Muerte hermosa”.

La mañana siguiente empecé a escribir Aura en un café cerca de mi hotel en la rue de Berri. Recuerdo el día: Jruschov acababa de leer en Moscú su plan de desarrollo de veinte años y el New York Herald Tribune lo reproducía en toda su gris minucia y era vendido por muchachas fantasmales, amantes que en breve cárcel traigo aprisionadas, las autoras de Aura: las muertas.

Dos, sí, dos años antes estaba bebiendo unas copas con Luis Buñuel en su casa de la calle de la Providencia y hablábamos de Quevedo, que el cineasta aragonés conoce como pocos.

Ustedes ya notaron que el verdadero autor de Aura se llama Francisco de Quevedo y Villegas y que esta noche yo lo represento aquí.

Gran ventaja del tiempo: el supuesto autor deja de serlo, se convierte en representante de quien firmó el libro, lo hizo publicar y cobró (y sigue cobrando) las regalías. Pero el libro fue escrito -siempre lo fue, siempre lo es – por otros. Quevedo y una muchacha que era casi polvo enamorado. Buñuel y una tarde mexicana, tan distinta de las de París, pero tan distinta, también, en 1959, de las tardes mexicanas de hoy.

Los volcanes se miraban bajando por Insurgentes a la Colonia

del Valle y aún no había un Puerto de Liverpool en la esquina de Félix Cuevas. Buñuel, detrás de su minimonasterio de paredes altas coronadas de vidrio quebrado, había regresado al cine mexicano con Nazarín y ahora traía en la cabeza una vieja idea: la trasposición del cuadro de Géricault, Le Radeau de la Meduse, que cuelga en el Louvre y describe el drama de los sobrevivientes de un desastre marítimo del s. XXI, a la pantalla. Los sobrevivientes del naufragio del barco llamado La Medusa intentaron, al principio, guardar las formas de la vida civilizada. A lo largo de los días primero, las semanas en seguida, la eternidad al fin de su encierro por el mar -prisión de agua – el barniz de la civilización se cuarteó y se convirtió en sal primero, olas después, tiburones al cabo: los sobrevivientes sobrevivieron porque se devoraron entre sí. Se necesitaron para exterminarse.

Claro, esta trasposición a la mirada de Medusa de Buñuel se llama El Angel Exterminador, una de las más hermosas películas de su autor, en la que un grupo de gentes que jamás se ha necesitado verdaderamente se encuentra encerrado en una elegante sala de la cual, misteriosamente, no pueden nunca salir. El umbral se convierte en abismo y la necesidad se convierte en exterminio: los náufragos de la calle de la Providencia sólo se necesitan para comerse entre sí. El tema de la necesidad es profundo y persistente en Buñuel y sus películas, una y otra vez, nos revelan la manera como se necesitan una mujer y un hombre, un niño y un loco, un santo y un pecador, un criminal y un sueño, una soledad y un deseo.

Buñuel estaba ideando su película,El Ángel Exterminador y cruzando, para ello, con su paso de miembro de la cuadrilla pensionada de Cagancho, el umbral entre el vestíbulo y el bar de su casa. Ese ir y venir de Luis era un poco una forma de la inmovilidad, pues

A todas partes que me vuelvo veo

las amenazas de la llama ardiente,

y en cualquier lugar tengo presente

tormento esquivo y burlador deseo.

Como habíamos hablado de Quevedo y nos miraba un retrato del joven Buñuel pintado por Dalí en los años veinte, la forma poética de Eluard se impuso en mi espíritu aquella tarde mexicana de aire transparente y olor de tortilla tatemada y chiles recién cortados y flores fugitivas: «La poesía será recíproca»; y si Buñuel pensaba en Géricault y El Ángel Exterminador y Quevedo, yo pensaba que la balsa de la Medusa contenía ya una mirada de piedra que atraparía a los personajes de El Ángel Exterminador no sólo en la ficción de una sombra proyectada sobre la pantalla sino dentro de la realidad física y mecánica de la cámara de Gabriel Figueroa que sería de allí en adelante la prisión de los náufragos: sombrilla, máquina de coser, mesa de disección: Buñuel se detuvo en el dintel y se preguntó en voz alta:

-¿Y si al cruzar un umbral pudiésemos recuperar de un golpe la juventud, ser viejos de un lado de la puerta y jóvenes de nuevo apenas la cruzamos?

Tres, sí, tres días después de la tarde en el Bld. Raspail fui a ver una película que todos mis amigos, pero sobre todo Julio Cortázar, juzgaban admirable: Los Cuentos de la Luna Vaga después de la Luna, del realizador japonés Kenjo Mizoguchi. Llevaba conmigo las primeras cuartillas afiebradas de Aura, escritas en ese café cerca de los Campos Elíseos mientras tomaba el desayuno de café y croissants y leía el Figaro matutino.

Lees ese anuncio: una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso.

Parece dirigido a ti, y a nadie más.

Porque Tú es Otro, tal era la visión subyacente a mis encuentros con Buñuel en México, con la muchacha encarcelada por la luz en París, con Quevedo en el hielo abrasador, el fuego helado, la herida que duele y no se siente, el soñado bien y el mal presente que se proclama Amor pero primero se llamó Deseo. La película de Mizoguchi, curiosamente, se estaba exhibiendo en el cine de las Ursulinas, el mismo lugar donde, un poco más de treinta años antes, se estrenó con gran escándalo El Perro Andaluz de Buñuel.

En las imágenes evanescentes de Mizoguchi se contaba la hermosa historia de amor adaptada por el director japonés del cuento La Casa entre los juncos, de la colección del Ugetsu Monogatari, escrita en el s. XVIII por el narrador abandonado y mutilado por la viruela, Ueda Akinari, quien pudo volver a usar su mano enferma para tomar el pincel ayudado milagrosamente por el Dios Zorro, Inari, y escribir unos cuentos que son únicos porque son múltiples. La «originalidad», entre comillas, es un mal de la modernidad que quiere saberse siempre nueva para asistir, cada vez, al nacimiento de sí misma y sólo dialoga, como la Moda, de Giacomo Leopardi, con la Muerte.

LA MODA: ¡Señora Muerte! ¡Señora Muerte!

LA MUERTE: Espera a que suene tu hora, y no tendrás necesidad de llamarme.

LA MODA: ¡Señora Muerte!

LA MUERTE: ¡Vete al diablo! Vendré a buscarte cuando menos me desees.

LA MODA: Pero soy tu hermana, la Moda. ¿No recuerdas que ambas somos hijas de la Decadencia?

Los pueblos antiguos saben, en cambio, que no hay palabras que no desciendan de otras palabras y que la imaginación sólo se parece al poder en que ni la una ni el otro pueden reinar sobre la Nada: imaginar la Nada, o creer que se gobierna a Nadie, es una forma acaso la más segura- de volverse loco. Nadie lo supo, quizás, mejor que Conrad en el Corazón de las tinieblas o Styron en el lecho de la oscuridad: el precio del pecado no es la muerte, sino el aislamiento.

La breve novela de Akinari sucede en 1454 y relata la historia de Katsúshiro, un joven humillado por su pobreza y su incapacidad para los trabajos agrarios, quien abandona su hogar para hacer fortuna como mercader en la ciudad y deja el cuidado de su casa a orillas de los juncos a su joven y bellísima mujer, Miyagi, prometiéndole que regresará al caer las hojas del otoño.

Pasan los meses; el marido no regresa; la mujer se resigna a la ley de este mundo: nadie debe confiar en mañana». Las guerras civiles del s. XV bajo los Shogun Ashíkaya vuelven imposible el reencuentro; la gente sólo piensa en salvar su piel, los viejos se esconden en las montañas, los jóvenes son prisioneros de la leva; todos incendian y roban; la confusión se apodera del mundo, los otoños pasan y el corazón humano se vuelve, también, feroz. «Todo -nos dice el autor recordándonos que nos está hablando de memoria-, todo era ruina en ese siglo miserable».

Katsúshiro conoce la prosperidad y logra viajar a Kyoto; sólo desde allí, siete años después de que se despidió de Miyagi, trata otra vez de regresar a su hogar, pero encuentra que aún no caen las barreras del conflicto político ni amainan las amenazas del bandidaje. Teme ahora encontrar, como en los mitos del pasado, el hogar en ruinas. En ese caso su aldea le parece comparable a una cueva de demonios. Una fiebre le asalta. Los siete años han pasado como un sueño. El hombre imagina que la mujer, como él, es una prisionera del tiempo y que, como él, no ha podido alargar la mano y tocar los dedos del ser amado.

Las pruebas de la precariedad humana rodean a Katsúshiro; los cadáveres se apilan en las calles; él pasa entre ellos; ni él ni los muertos somos inmortales; la forma primera de la muerte es una respuesta al tiempo: se llama el olvido y quizás la mujer de Katsúshiro (lo imagina él) ha muerto ya, no es más que un habitante de las regiones subterráneas. La muerte es lo que, finalmente, conduce a Katsúshiro de regreso a su aldea: si su mujer ha muerto, él le levantará un pequeño altar de noche, aprovechando la luna de las lluvias.

Regresa a la aldea arruinada. El pino que identificaba su casa ha sido abatido por un relámpago. Pero la casa está de pie. Katsúshiro distingue la luz de una lámpara. ¿Habitaba un extraño en su casa? Katsúshiro cruza el umbral, entra y una voz muy vieja le dice:

-¿Quién anda allí?

El responde: –Soy yo, he regresado.

Ella reconoce la voz de su marido. Ella se acerca a él, vestida de negro y cubierta de mugre, los ojos hundidos, la cabellera anudada despeñándose por la espalda. No era la mujer de antes. Pero al mirar a su marido, sin decir nada más, estalló en lágrimas.

El hombre y la mujer se acuestan juntos y él le cuenta el motivo de su retraso y de su resignación; ella le contesta que el mundo se ha llenado de horror pero que ella esperó en vano:

-Si hubiese muerto de amor, concluye, esperando volverte a ver, hubiese muerto de un mal de amor ignorado por ti.

Duermen abrazados, profundamente. Al aclarar el día, una vaga impresión de frío penetra hasta la inconsciencia del sueño de Katsúshiro. Lo despierta el ruido de algo frotante. Un líquido frío cae, gota a gota, sobre su rostro, su mujer ya no estaba a su lado. Se había vuelto invisible. Nunca la volverá a ver.

Katsúshiro descubre a un viejo servidor escondido en una choza en medio de un campo de alcanfor. Él le cuenta la verdad al héroe. Miyagi murió muchos años atrás, fue la única mujer de la comarca que nunca la abandonó, a pesar de las amenazas terribles de la guerra, para mantener la promesa: volveremos a vernos en el otoño. No sólo los bandidos invadieron este lugar. Los fantasmas también se aposentaron allí. Un día Miyagi se unió a ellos.

Las imágenes de Mizoguchi contaban una historia similar, pero distinta del relato de Akinari. Menos inocente, la historia del cineasta contemporáneo convertía a Miyagi en una suerte de Penélope maculada, una antigua cortesana que debe probar su fidelidad al marido con más ahínco que una doncella.

Cuando la aldea es invadida por la tropa del gobernador Uesugui enviada desde Kamakura a combatir a un shogun fantasmal e inasible en la montaña, Miyagi, para salvarse de la violencia de los soldados, se da la muerte; los soldados la entierran en el jardín y cuando su marido, al cabo, regresa, debe valerse de los servicios de una vieja bruja para recuperar la visión y el contacto espectrales con su mujer muerta.

Cuatro, no, cuatro años después de ver la película de Mizoguchi y de escribir Aura, encontré en una vieja librería del Trastévere en Roma, a la cual me dirigieron Rafael Alberti y María Teresa León, una versión italiana de los cuentos japoneses del Togi Boko, escritos por Hisuishi Shoun y publicados en 1666. Mi sorpresa fue muy grande cuando encontré allí, escrito dos siglos antes del relato de Akinari y trescientos años antes de la película de Mizoguchi, el relato titulado «La cortesana Miyagino», donde esta misma historia es relatada pero con un final que es un acceso directo a la necrofilia: el héroe que regresa, el Ulises sin más heroísmo que el de un olvido recuperado, no se vale de una bruja para recuperar, a su vez, a su deseo encarnado, la cortesana Miyagino que le juró fidelidad a él: abre la tumba y encuentra a su mujer, muerta años atrás, tan hermosa como el día que dejó de verla. El fantasma de Miyagino regresa a contarle la historia a su marido transido de dolor.

Picada mi curiosidad por esta historia dentro de la historia de Aura, le pedí esta vez a Buñuel, quien ahora preparaba el guión de su película La Vía Láctea mediante la lectura de los 180 volúmenes del tratado del Abate Migne sobre patrística y herejías en la Biblioteca Nacional de París, que me procurase acceso a ese santuario bibliográfico más difícil de penetrar que la virginidad de una doncella japonesa del s. xv o que el cadáver de una cortesana de la misma nacionalidad y época.

Las bibliotecas anglosajonas, digo de paso, están abiertas a todos y no hay nada más fácil que encontrar un libro en Oxford o en Harvard, en Princeton o en Dartmouth, sacarlo, llevarlo a casa, acariciarlo, leerlo, anotarlo y devolverlo. Nada más difícil, en cambio, que acercarse a una biblioteca latina: como si el presunto lector fuese también caco presumido, incendiario convicto, vándalo certificado, el perseguidor de un libro en París, Roma o Madrid se encuentra con que los libros no son para leerse sino para encerrarse, hacerse raros y acaso sucumbir al banquete de las ratas. Con razón Juan Goytisolo, al invadir una biblioteca española en su Conde Don Julián, aprovecha el tiempo aplastando moscas gordas y verdes entre las páginas de Lope de Vega y Azorín.

Pero regreso a ese Lecumberri bibliográfico que es la Biblioteca Nacional de París: Buñuel vio la manera de hacerme entrar y buscar en las sombras, con miedo de ser descubierto, la ascendencia de los cuentos japoneses del Togi Boko, que a su vez fueron la ascendencia de los cuentos de La luna después de la lluvia de Akinari, que a su vez inspiraron la película de Mizoguchi que yo vi en París a principios de septiembre de 1961, cuando buscaba la forma y la intención de Aura.

La fuente final de esta historia, descubrí entonces, era el cuento chino llamado La biografía de Ai’King, parte de la colección Tsien teng sin hoa.

Pero, ¿podía tener una fuente final el cuento que yo vi en un cine de París creyendo encontrar en la mujer muerta de Mizoguchi a la hermana de Aura cuya madre, creía yo engañado, era una imagen de juventud derrotada por una luz muy antigua en un apartamento del Boulevard Raspail y cuyo padre era un acto, engañoso también, de la imaginación y del deseo al cruzar el dintel entre el vestíbulo y el bar de una casa de la Colonia del Valle?

¿Podía yo, alguien, nadie, remontarse más allá de la Biografía de Ai’King a los surtidores múltiples en los que ese cuento, a su vez, se perdía: las tradiciones de la literatura china más antigua, la marea de siglos narrativos que apenas murmuran la vastedad de sus temas constantes: la doncella sobrehumana, la mujer fatal, la esposa espectral, la pareja reunida?

Supe entonces que mi respuesta tendría que ser negativa, pero que, al mismo tiempo, cuanto sucedía sólo confirmaba mi intención original: Aura vino al mundo para aumentar la descendencia secular de las brujas.

Cinco, por lo menos cinco, fueron las brujas que parieron conscientemente a Aura durante aquellas mañanas de su redacción inicial en un café cerca de la rue de Berri por donde pasaban, más o menos apresurados y apesadumbrados por la actualidad más urgente, K.S. Karol el escéptico, Jean Daniel el interrogante, Francoise Giroud la vibrante, rumbo a la redacción de L ‘Express, la entonces gran revista que ellos hacían contra las bombas y las censuras y con la cercanía -es alucinante pensarlo hoy – de sus colaboradores Sartre y Camus, Mendes-France y Mauriac.

Esas cinco portadoras del consuelo y el deseo, creo hoy, fueron la anciana avara de Los papeles de Aspern de Henry James, Miss Bordereau, quien a su vez desciende de la cruel y enloquecida Miss Havisham de Las Grandes Esperanzas, de Dickens, que a su vez se desprende de la antiquísima Condesa de La Dama de Espadas de Pushkin, que guarda celosamente el secreto de ganar siempre a las cartas.

La estructura similar de estas tres historias (y de Aura con ellas) sólo prueba que pertenecen a la misma familia mítica. Invariablemente, intervienen tres figuras: la vieja, la joven y el hombre. En Pushkin, la vieja es la Condesa Anna Fedorovona, la joven su pupila, Lisaveta Ivanovna, y el hombre un oficial del cuerpo de ingenieros, Hermann. En Dickens, la vieja es Miss Havisham, la muchacha Stella y el héroe Pip. En James, la vieja es Miss Juliana Bordereau, la mujer más joven su sobrina Miss Tina, y el joven intruso, es el narrador anónimo -H.J., o sea «Henry James» en la versión teatral escenificada en Londres por Michael Redgrave.

En las tres historias, el hombre intruso desea conocer el secreto de la anciana: cómo ganar a las cartas en Pushkin; el secreto del amor en Dickens; el secreto de la poesía en James. La mujer joven es el arma -inocente o culpable- de la decepción: a ella le corresponde arrancarle el secreto a la anciana antes de que la muerte lo sepulte para siempre.

La señora Consuelo, Aura y Felipe Montero se unieron a esta ilustre compañía pero no otra vuelta de la tuerca: Aura y Consuelo son una, y son ellas quienes arrancan el secreto del pecho de Felipe. Ahora, el macho es el engañado. Ésta es, estructuralmente, la dimensión hispanoamericana del viejo mito que recuento en Aura. Su dimensión específicamente mexicana es que Aura es una historia de la vida de la muerte. Pero, a su vez, «todas estas hermosas damas», como diría Mailer, descienden de la bruja medieval de Michelet que reserva para sí, aun a costa de la muerte por fuego, los secretos de la sabiduría prohibida por la razón moderna, los papeles condenados, las cartas manchadas por la cera de unos candelabros largo tiempo apagados, los naipes desleídos por los dedos de la avaricia y el miedo, pero también los secretos de una antigüedad que se proyecta con más fuerza que el porvenir en el escándalo de la mujer sin pecado, de la mujer que no incita al pecado como Eva ni abre la caja de las desgracias como Pandora; de la mujer que no es, en la frase del padre de la iglesia Tertuliano, «un templo construido sobre un albañal», de la mujer que no tiene que salvarse golpeando una puerta como la Nora de La Casa de Muñecas, de lbsen, sino que, anterior a todas ellas, es dueña de su tiempo porque es dueña de su voluntad y de su cuerpo: porque no admite la separación entre ambos y esto hiere mortalmente al hombre que quisiera dividir su pensamiento de su carne para asemejarse, por el primero, a su Dios, y por el segundo, a su Demonio.

El Adán del Paraíso Perdido, de John Milton, increpa al Creador, le pide cuentas ¿acaso te solicité que me ascendieras de las tinieblas, le pregunta Adán a su Dios, y peor aún, ¿por qué me hiciste para una tarea que no sabría cumplir?

Este hombre dividido entre su pensamiento divino y su dolencia carnal vuelve insoportable su propio conflicto, más que cuando pide la muerte, cuando pide al menos, porque ella es peor que la muerte, la vida sin Eva, es decir sin Evil, sin Mal: la vida entre hombres solos sería la vida entre ángeles para el Adán de Milton. Pero será la vida dividida o, perdón, divi–vida. Vista como Eva o Pandora desde la otra orilla de una división, la mujer contesta diciendo que ella es una, cuerpo y alma inseparables, sin quejas contra el Creador, sin pecado concebida porque la manzana del paraíso no mata: alimenta y nos salva del Edén subvertido por la esquizofrenia entre lo que hay en mi cabeza divina y lo que hay entre mis piernas humanas:

La mujer secreta de James, Dickens, Pushkin y Michelet, que encuentra su joven descendencia en Aura, tiene, decía, una quinta ascendencia. Se llama Circe, es la Diosa de las Metamorfosis y para ella no hay extremos o divorcios entre el cuerpo y el alma porque todo se está transfigurando constantemente, conteniendo su anterioridad y anunciando una promesa que no sacrifica nada de cuanto somos porque fuimos y seremos:

Ayer se fue, mañana no ha llegado,

hoy se está yendo sin parar un punto;

soy un fue, y un seré y un es cansado

Como Quevedo, le pregunté a los papeles de Aura escritos febrilmente en ese fin del verano de 1961, Ah de la vida, ¿nadie me responde?, y la contestación vino en la noche que acompañó a las palabras escritas entre el trajín del comercio y el periodismo y la alimentación de una gran avenida parisina: me respondió Felipe Montero, el falso protagonista de Aura, tuteándome: tú lees ese anuncio. Sólo falta tu nombre. Crees que es Felipe Montero. Te mientes. Tú eres Tú. Tú eres otro. Tú eres el Lector. Tú eres lo que lees. Tú eres lo que ves. Tú serás Aura. Tú fuiste Consuelo.

«-Felipe Montero. Leí su anuncio

–Sí, ya sé. Está bien. Póngase de perfil. No lo veo bien. Que le dé la luz. Así, claro,

«… Te apartarás para que la luz combinada de la Plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de tan viejo…

«-Le dije que regresaría…

«-¿Quién?

–Aura. Mi compañera. Mi sobrina.

«-Buenas tardes.

«La joven inclinará la cabeza y la anciana, al mismo tiempo que ella, remedará el gesto.

«–Es el señor Montero. Va a vivir con nosotras».

Seis, sólo seis días antes de su muerte, conocí a La Traviata. Sylvia y yo fuimos invitados en septiembre de 1976 a casa de nuestros amigos muy queridos, Gabriella y Teddy van Zuylen, que a pesar de su nombre de familia son, él, de ascendencia egipcia y ella, de ascendencia española y norteamericana: tienen cuatro hijas con los ojos verdes de Aura que espían entre los cuadros de Matta, Lam, Gironella y Alechinsky, sin que nadie sepa nunca si entran o salen de las pinturas.

Su casa es uno de esos centros nerviosos de París, el salón poblado indiscriminadamente por los espectros de Cagliostro y Diderot, Mme. de Stael y Mme. Verdurin. «Te tengo una sorpresa», dijo Gaby van Zuylen, y me sentó junto a María Callas.

Esta mujer me estremeció, sin que yo supiera en el primer momento por qué. Mientras cenábamos, traté de hablar con ella al tiempo que hablaba conmigo mismo. La había visto cantar La Traviata en México en 1950 y tantos, desde la gayola del palacio de Bellas Artes, cuando la entonces María Mennighini Callas era una robusta muchacha con la voz más gloriosa y joven que yo había escuchado jamás: la Callas cantaba como Manolete toreaba: no había comparación con nada ni nadie. Era ya un joven mito.

Le conté esto esa noche en París. Me interrumpió para preguntarme con una velocidad a un tiempo tajante y aterciopelada en la intención:

-¿Qué le parece el mito ahora que la ha conocido?

-Me parece que ha adelgazado -me atreví a decirle.

Ella se rió con un tono distinto al de su voz parlante. Yo imaginé que para María Callas reír o llorar eran actos más cercanos al canto que el habla. Porque debo admitir que su voz cotidiana era la de una mujer popular de los barrios menos socorridos de Nueva York: Brooklyn, el Bronx, la voz de una vendedora de discos de María Callas en un almacén de Sam Gooddy en Times Square. No era la voz de Medea, la voz de Norma, la voz de La Dama de las Camelias. Y sí, había adelgazado, todos lo sabíamos, sin perder su gloriosa y cálida voz de diva suprema, todo lo contrario: nadie fue más bella, mejor actriz o mejor cantante en un escenario de ópera en el siglo XX.

La seducción de la Callas, sin embargo, no estaba sólo en el recuerdo de su gloria escénica: esta mujer adelgazada ahora no por la voluntad sino por la enfermedad y el tiempo, cada vez más cercana a su hueso, cada vez más transparente y tenuemente aliada a la vida, poseía un secreto hipnótico que se revelaba como atención.

No creo haber conocido a una mujer que prestara más atención al hombre con el que hablaba que María Callas: su atención era una forma del diálogo; por sus ojos, que eran dos faros negros en una borrasca de pétalos blancos y aceitunas mojadas, pasaban imágenes de mutación sorprendente: cambiaban sus pensamientos, los pensamientos se transformaban en imágenes, sí, pero sólo porque ella cambiaba incesantemente como si sus ojos fuesen el balcón de una ópera interminable e inconclusa que, en la vida cotidiana, prolongaba en silencio el rumor cada vez más apagado, el eco apenas, de las noches que pertenecieron a Lucia de Lamermoor y a Violetta Valéry.

Descubrí en ese instante el verdadero origen de Aura: su origen anecdótico, sí, pero también su origen en el deseo que es puerto de partida y destino fatal de esta novela. Yo había escuchado a María Callas cantar La Traviata en México cuando ella y yo teníamos más o menos la misma edad, veinte años quizás, y ahora nos conocíamos casi treinta años después y yo veía lo que había conocido antes, pero ella veía en mí a un señor que acababa de conocer. No podía compararme conmigo mismo.

Yo sí: a mí y a ella.

Y en esa comparación descubrí otra voz, no la voz un tanto vulgar de la inteligentísima compañera sentada a mi derecha en una cena; no la voz de la cantante que le devolvió a la música lírica una vida arrancada de los museos; no, sino la voz de la vejez y la locura que, lo recordé ahora (y me lo confirma la grabación Angel que salí a comprar de prisa a la mañana siguiente), es la voz estremecedora de María Callas en la escena de la muerte de La Traviata.

Donde todas las intérpretes de la obra de Verdi buscan un pathos supremo mediante el temblor agónico y tratan de aproximarse a la muerte con sollozos, gritos o temblores, María Callas hace algo insólito: transforma su voz en la de una anciana y le da a esa voz de mujer muy vieja la inflexión de la locura.

La recuerdo tanto que hasta la puedo imitar, en las líneas finales:

E strano!

Cessarono

Gli spasmi del dolore

Pero si ésta es la voz de una viejecilla hipocondríaca quejándose de los achaques de la edad, enseguida María Callas inyecta un aire de desvarío en las palabras de la esperanza renaciente al lado de la enfermedad insalvable:

in mi rinasce -m’agita

Insolito viqore

Ah Ma io rittorno a viver

sólo entonces la muerte, y nada más que la muerte, derrota a la vejez y a la locura con la exclamación de la juventud:

Oh gioia!

Oh alegria!

María Callas nos invitó a Sylvia y a mí a vernos de nuevo pocas semanas después. Pero antes, una tarde, La Traviata murió para siempre. Pero también, antes, me había entregado mi secreto: Aura nació en ese instante en el que María Callas identificó en la voz de una sola mujer la juventud y la vejez, la vida y la muerte, inseparables, convocándose las unas a las otras, las cuatro, al cabo, juventud, vejez, vida, muerte, nombres de mujer.

Siete, sí, siete días tomó la creación divina; el octavo día nació la creación humana y su nombre fue el deseo. Volví a leer después de la muerte de María Callas, para hacer una versión para la televisión francesa con el director argentino Jorge Lavelli, La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas hijo. La novela es muy superior a la ópera de Verdi o a las versiones teatrales y cinematográficas porque contiene un elemento de necrofilia delirante del cual aquéllas carecen.

La novela se inicia con el regreso a París de Armando Duval, A.D., el sosias de Alejandro Dumas, ciertamente, quien se entera de la muerte de Margarita Gautier, su amante perdida por la voluntad sospechosa de Duval padre, y acude desesperado a su tumba en el Pére Lachaise.

La escena que sigue es seguramente la más delirante en materia de necrofilia narrativa. Lavelli y yo la dramatizamos para la TV francesa con gran fidelidad a Dumas hijo:

Armando obtiene la orden de exhumar a Margarita. En cuanto los parientes de los vecinos de tumba se enteran de quién está enterrada allí, protestan y dicen que debería haber terrenos apartes para mujeres como ésa: un prostíbulo para los muertos. El guardián le dice a Armando que no será difícil distinguir la tumba de Margarita Gautier. Todos los días, alguien hace llegar hasta allí un ramo de camelias. Es un desconocido. Armando siente celos de Margarita muerta: no sabe quién le manda las camelias. ¡Ah, si el pecado salvara del tedio, en la vida o en la muerte¡ Esto es lo primero que Margarita le dijo a Armando cuando lo conoció:

-El compañero de las almas enfermas en el tedio.

Armando va a salvar a Margarita del tedio de la muerte. Los enterradores empiezan a trabajar, excavando la tierra. La pica de uno de ellos pega contra el crucifijo del ataúd. La caja fúnebre de Margarita es extraída lentamente, se despoja de la tierra suelta, es liberada de la fosa. Las maderas crujen espantosamente. Los enterradores abren con esfuerzo el féretro. La humedad de la tierra ha vuelto herrumbrosos los goznes. Por fin, logran abrir. Todos se tapan las narices. Todos, salvo Armando, reculan. Un gran sudario blanco cubre el cadáver, diseñando algunas sinuosidades. Uno de los extremos del sudario está carcomido y deja ver un pie de la muerta. Armando ordena con un gesto que el sudario sea rasgado. Uno de los enterradores descubre bruscamente el rostro de Margarita: Los ojos no son más que dos hoyos, los labios han desaparecido,

los dientes permanecen blancos, descubiertos, apretados, la larga cabellera negra, seca, embarrada en las sienes, vela un poco las cavidades verdes de las mejillas. Armando se hinca, toma la mano descarnada de Margarita y la besa.

Sólo entonces se inicia la novela que, abierta por la muerte, culmina en la muerte. La novela es el acto del deseo de Armando Duval de encontrar el objeto del deseo, el cuerpo de Margarita. Pero como ningún deseo es inocente porque no sólo deseamos sino que deseamos transformar, cambiar lo que deseamos una vez que lo hacemos nuestro, Armando Duval obtiene el cadáver de Margarita Gautier para transformarlo en literatura, en libro, en ese TU que estructura el deseo en Aura.

TU: Mi ánimo, mi palabra capaz de moverse, como los fantasmas, en todas las dimensiones del espacio y del tiempo, aun más allá de la muerte.

«Tú hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos, en el pelo plateado de Consuelo, la mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase, tan tapada por las nubes, los oculte a ambos, se lleve en el aire, por algún tiempo, la memoria de la juventud, la memoria encarnada.

«-Volverá, Felipe, la traeremos juntos. Deja que recupere fuerzas y la haré regresar.»

Felipe Montero, por supuesto, no eres Tú. Tú eres Tú. Felipe Montero es el autor de Terra Nostra.

Como escribí algunos de mis libros -un texto de Carlos Fuentes se publicó hace ya casi 30 años en Sábado número 257, suplemento cultural del periódico unomásuno el 9 de octubre de 1982. Aquel Sábado que dirigieran, primero Fernando Benítez, y más tarde Huberto Batis. En el texto, Fuentes hace un relato de ese cuento largo que es Aura. Nos platica el antes y el después de Aura. A mí me pareció literariamente interesante rescatar sus palabras de ese papel amarillento y quebradizo en que han ido convirtiéndose, inevitablemente, esos Sábados guardados por muchos años. La Traviata, películas, relatos japoneses, La Dama de las Camelias, París y por supuesto Buñuel y María Callas se encuentran en el origen de Aura. “”… Aura nació en ese instante en el que María Callas identificó en la voz de una sola mujer la juventud y la vejez, la vida y la muerte, inseparables, convocándose las unas a las otras…” “-¿Y si al cruzar un umbral pudiésemos recuperar de un golpe la juventud, ser viejos de un lado de la puerta y jóvenes de nuevo apenas la cruzamos?”